【系友】見證中西建築交融的典範-李乾朗談大成館與盧毓駿的永恆精神

採訪|江益璋、張敏慎

發稿日期|2025年3月21日

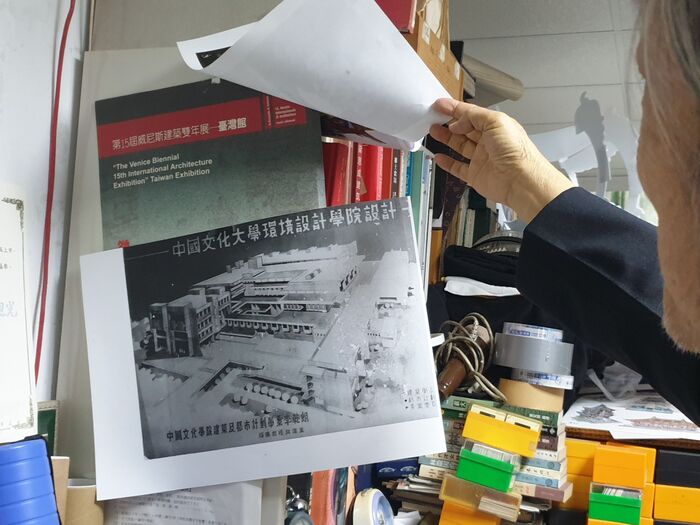

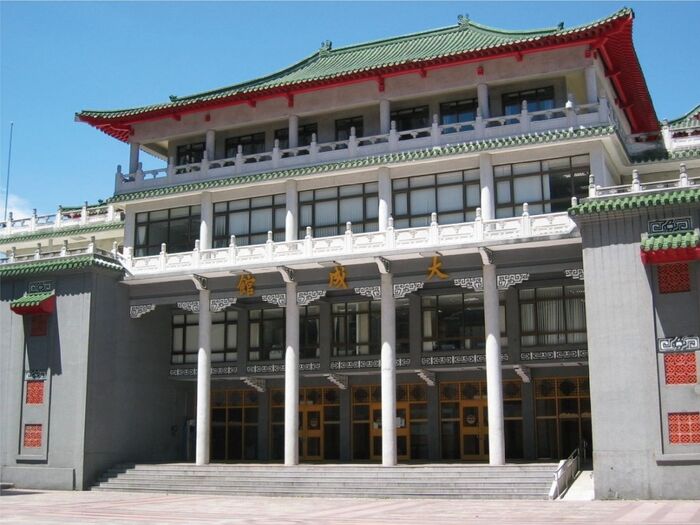

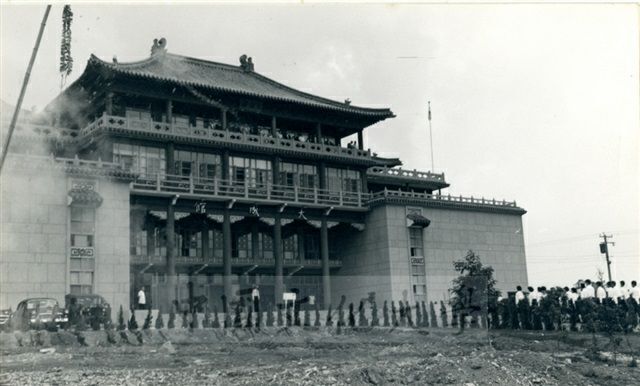

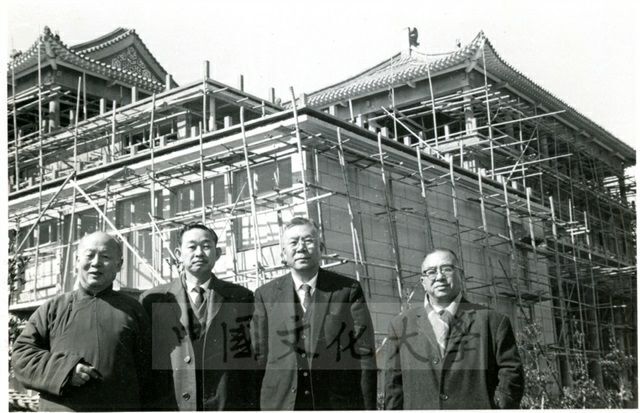

3月21日,中國文化大學建築及都市設計學系專訪本系第六屆傑出系友、同時也是台灣文化資產界舉足輕重的建築史學者李乾朗老師,深入探討1963年落成的大成館申請登錄台北市歷史建築的文化意義與建築價值。

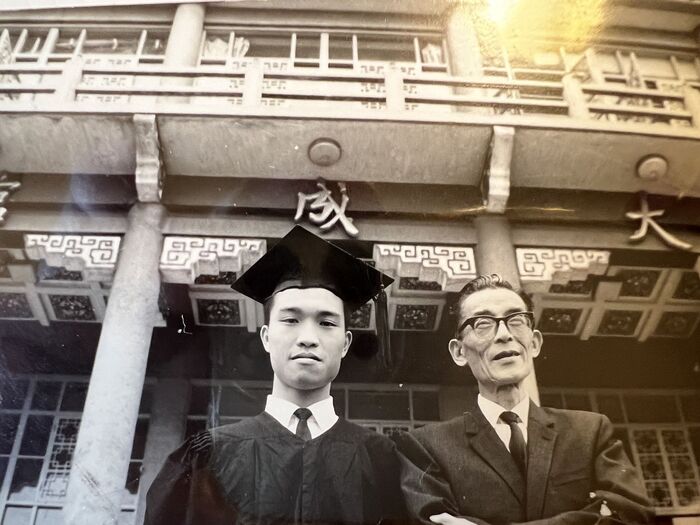

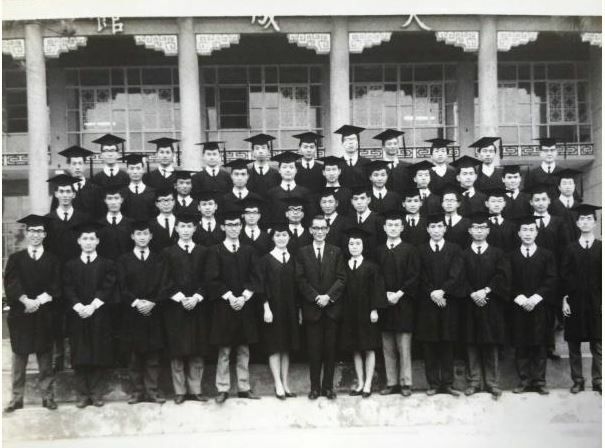

李乾朗老師表示,大成館的歷史建築登錄極具意義,不僅能爭取修繕維護經費與容積獎勵,更承載著文化建築創系主任盧毓駿教授的建築理想與時代精神。大成館不只是盧教授在文化大學校園中的首件建築作品,更是李老師當年求學時的教室,蘊含深厚的情感連結。

李老師強調,盧毓駿教授為留法建築師,在國民政府遷臺後推動中華文化復興的歷史背景下,融合中國古典建築意象與現代主義思維,展現高度的文化自覺與建築創新。他早期設計的南海園區科學館(1959年)已被指定為古蹟,大成館的登錄也當順理成章。

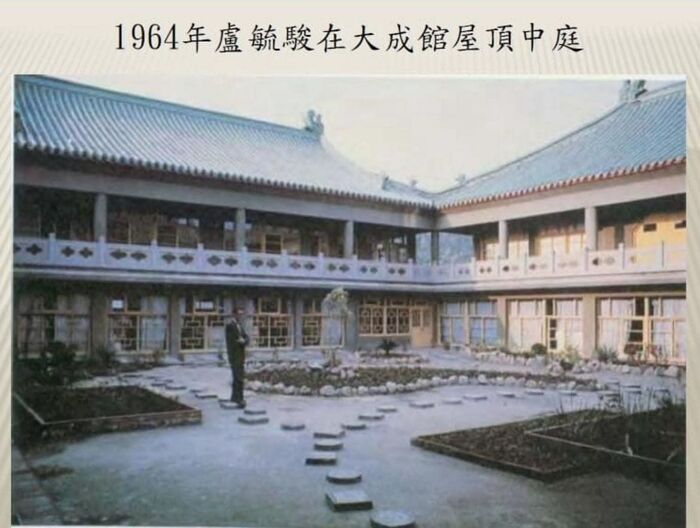

值得一提的是,即便大成館外觀呈現中國古典形式,盧毓駿教授於建築內部卻巧妙呼應現代主義大師柯比意提出的「新建築五點」:底層架空、自由平面、自由立面、橫向長窗與屋頂花園,體現現代機能與東方意境的和諧交融。李老師更引述盧教授之子盧偉民的回憶,指出其父最欣賞的是萊特的《落水山莊》,這件依山傍水、順勢造構的經典名作,深刻體現道家「法自然」、天人合一的哲理,也啟發盧教授的建築哲學。

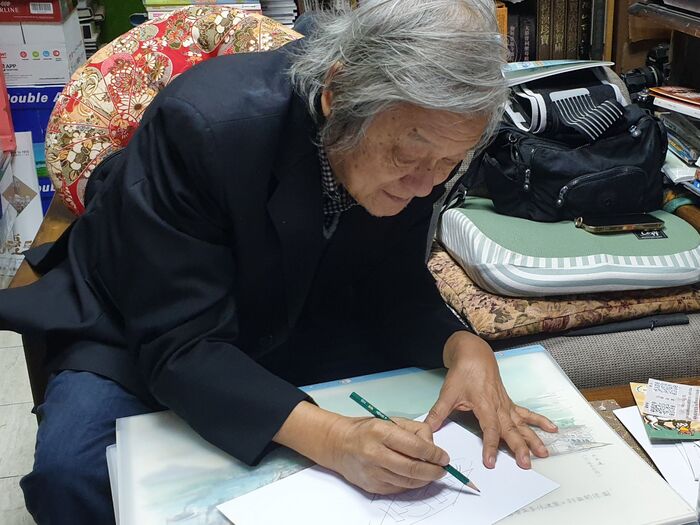

訪談期間,李乾朗老師更即席手繪大成館剖透視圖,細膩呈現自由平面與空中花園的空間佈局,並融入中式元素的建築語彙,展現盧毓駿教授中西合璧、虛實交融的設計語言。

專訪最後,李乾朗老師特別透露,他將著手手繪發表文化大學校園內所有由盧毓駿教授設計的建築,藉由剖透視與淡彩技法,延續盧教授對文化建築師生的祝福,讓經典建築精神跨越時空,持續發光發熱。